あなたが手にしているハイエンドギター。それは単なる「楽器」という言葉だけでは表現できない、選び抜かれた木材と職人の魂が宿る芸術品です。希少なトーンウッド、極薄のラッカー塗装、精密なセットアップ。そのすべてが、最高のサウンドと演奏性を実現するために絶妙なバランスで成り立っています。

しかし、その繊細さゆえに、ハイエンドギターは一般的なギター以上に保管環境の影響を大きく受けます。不適切な管理は、ネックの反りや木部の割れ、塗装の劣化といった致命的なダメージを引き起こし、その価値と性能を著しく損なう原因となりかねません。

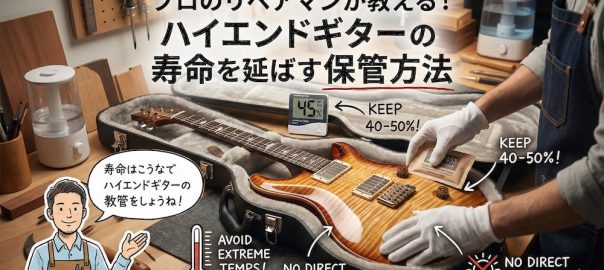

この記事では、プロのギターリペアマンの視点から、あなたの愛機が持つポテンシャルを最大限に引き出し、その寿命を飛躍的に延ばすための「究極の保管方法」を徹底的に解説します。日々の少しの気遣いが、10年後、20年後のギターのコンディションを大きく左右するのです。

参考: 新潟でハイエンドギターを購入するには?おすすめ店舗をご紹介!

ギター保管の三大要素「温度・湿度・光」を制する

ギターのコンディションを左右する最も重要な要素は「温度」「湿度」「光」の3つです。これらを適切にコントロールすることが、ギター保管の基本であり、最も重要な核心部分となります。

最適な温度と湿度を理解する

ギターは主に木材でできているため、周囲の温湿度に非常に敏感です。多くのギターメーカーは、工場内の環境を一定に保つことで品質を管理しています。例えば、Gibson社のファクトリー内は平均気温22度、湿度40%〜50%が保たれています。

一般的に、ギターの保管に最適な環境は温度20~25℃、湿度45~55%と言われています。 人が快適だと感じる環境が、ギターにとっても理想的なのです。

| 状態 | 湿度 | ギターへの影響 |

|---|---|---|

| 高湿度 | 60%以上 | ・木材が水分を吸って膨張 ・ネックの逆反り ・弦高が下がり、音詰まりの原因に ・ボディの膨らみ(特にアコギ) ・金属パーツのサビ、カビの発生 |

| 低湿度 | 40%以下 | ・木材の水分が失われ収縮 ・ネックの順反り ・弦高が上がり、弾きにくくなる ・指板やボディの木部割れ ・フレットのバリ(飛び出し) |

これらのトラブルを防ぐため、温湿度計をギターの近くに設置し、常に数値を把握しておくことを強く推奨します。

季節ごとの注意点:日本の四季を乗り越える保管術

一年を通して温湿度の変化が激しい日本では、季節に応じた対策が不可欠です。

- 梅雨〜夏場(高湿度期)

高温多湿な環境はギターにとって過酷です。 エアコンの除湿機能などを活用し、部屋全体の湿度をコントロールしましょう。ただし、エアコンの風がギターに直接当たるのは厳禁です。 急激な乾燥を引き起こし、逆効果になる可能性があります。ハードケース内に湿度調整剤(乾燥剤)を入れるのも非常に効果的です。 - 冬場(低湿度期)

暖房の使用により、室内は極度に乾燥します。乾燥は木材の割れに直結する最も危険な状態です。 加湿器を使用して、部屋の湿度を40%以上に保つように心がけてください。 ケース内にギター用の保湿剤を入れることも有効な対策です。

季節の変わり目は特に注意が必要です。急激な環境変化はギターに大きなストレスを与えることを覚えておきましょう。

直射日光と照明はギターの天敵

直射日光は絶対に避けなければなりません。 紫外線は塗装の色褪せや変質、劣化を促進します。 さらに、直射日光が当たることでギター本体の温度が急上昇し、木材の収縮・膨張や接着剤の劣化を引き起こす原因となります。これはケースに入れて保管している場合でも同様です。

また、スポットライトなどの強い照明も長期間当て続けると、同様のリスクがあります。保管場所を選ぶ際は、窓際や照明の真下を避けるようにしましょう。

保管場所と方法の最適解:ケースかスタンドか

ギターをどこに、どのように置くか。これもまた重要な問題です。それぞれの保管方法のメリットとデメリットを正しく理解し、最適な方法を選びましょう。

ハードケース保管が基本となる理由

長期間弾かない場合や、最高のコンディションを維持したいのであれば、ハードケースでの保管が最も安全で確実な方法です。

メリット:

- 外部の衝撃からの保護: 最も頑丈で、不意の転倒や衝突からギターを確実に守ります。

- 温湿度の安定: ケース内は外部の急激な環境変化の影響を受けにくく、湿度調整剤などを使えば、ギターにとって最適な微小環境を作りやすいです。

- ホコリや汚れの防止: ギターをクリーンな状態に保ちます。

注意点:

- ケースを横積みにしてはいけません。 必ずグリップ(取っ手)が上になるように立てて保管してください。

- 長期間入れっぱなしにせず、定期的に(少なくとも週に1回程度は)ケースから出して状態を確認し、空気に触れさせることが大切です。

ギタースタンド利用時のメリットと重大な注意点

すぐに手に取って弾ける手軽さから、ギタースタンドを利用している方も多いでしょう。 日常的に演奏するギターであれば、スタンド保管も有効な選択肢です。

メリット:

- 手軽さ: 思い立った時にすぐに演奏を始められます。

- 省スペース: 部屋の隅などにコンパクトに設置できます。

- インテリア性: 美しいギターを眺めて楽しむことができます。

重大な注意点:

- 転倒のリスク: 地震や不意の接触による転倒のリスクが常にあります。安定性の高いスタンドを選びましょう。

- 塗装へのダメージ(特にラッカー塗装): スタンドのゴムや樹脂部分がラッカー塗装と化学反応を起こし、塗装を溶かしたり変色させたりすることがあります。 ラッカー塗装のギターをスタンドに置く場合は、必ず「ラッカー塗装対応」と明記された製品を選ぶか、スタンドの接触部分に天然素材の布(コットンなど)を巻いて保護する必要があります。

- 環境変化の受けやすさ: ギターが常に外気に晒されるため、部屋の温湿度管理がより重要になります。

壁掛け(ギターハンガー)は是か非か?

楽器店のように壁に吊るして保管する方法です。ネックに負担がかかりにくいというメリットがあります。 ネック全体に均等にテンションがかかるため、スタンドに立てかけるよりも反りが発生しにくいとされています。

ただし、スタンド同様、ラッカー塗装への配慮は必須です。また、落下のリスクを避けるため、壁の強度を十分に確認し、確実に取り付ける必要があります。エアコンの風が直接当たらない壁面を選ぶことも重要です。

やってはいけないNGな保管方法

- 壁への立てかけ: 最もやってはいけない方法です。ネックに不要な負荷がかかり反りの原因になるほか、滑って倒れた際にネック折れなどの重大な損傷につながる可能性が非常に高いです。

- ソフトケースでの長期保管: ソフトケースはあくまで持ち運び用です。保護性能が低く、湿気がこもりやすいため、長期保管には全く適していません。

- 自動車のトランクでの保管: 夏場の車内は極度の高温になります。ギターを車内に放置することは絶対に避けてください。

ネックはギターの命!反りを防ぐための重要ポイント

ギターの演奏性を決定づける最も重要なパーツがネックです。ネックのコンディションを良好に保つことが、ハイエンドギターの価値を維持する上で不可欠です。

ネック反りの種類(順反り・逆反り)とその原因

ネック反りには大きく分けて2つの種類があります。

- 順反り:

弦の張力に引っ張られて、ネックがヘッド側に反ってしまう状態。 弦高が高くなり、ハイポジションが弾きにくくなります。主な原因は、弦の張力と乾燥です。 - 逆反り:

順反りとは逆に、ネックがボディ側に反ってしまう状態。 弦高が低くなり、ローポジションでビビリや音詰まりが発生します。 主な原因は高湿度です。

この他にも、ネックが波打つように反る「波うち」や、ねじれてしまう「ねじれ」といったより深刻な症状もあります。

長期保管時の弦のテンション管理【プロの見解】

「長期間弾かない場合、弦は緩めるべきか?」これは昔から議論が絶えないテーマです。 メーカーによっても見解が分かれることがありますが、多くのリペアマンやメーカーが推奨しているのは「少しだけ緩める」という方法です。

ギターのネックは、弦の張力とネック内部のトラスロッドの力が釣り合うことで真っ直ぐな状態を保っています。 弦を完全に緩めてしまうと、今度はトラスロッドの力だけが残り、逆反りの原因となる可能性があります。

目安として、ペグを半回転〜1回転ほど緩め、チューニングを半音〜1音下げる程度が理想的です。 これにより、ネックへの過度な負担を軽減しつつ、バランスを保つことができます。

ネックの状態をセルフチェックする方法

定期的にネックの状態をご自身で確認する習慣をつけましょう。

- ギターを構え、6弦(または1弦)の1フレットを左手で押さえます。

- 同じ弦の最終フレットあたりを右手で押さえます。

- この状態で、12フレット付近と弦の隙間を確認します。

- 隙間が名刺1枚分程度あるのが理想的な状態です。隙間が大きすぎる場合は「順反り」、隙間が全くなく弦がフレットに触れている場合は「逆反り」の可能性があります。

少しでも異常を感じたら、無理に自分で調整しようとせず、信頼できるリペアマンに相談することをお勧めします。

塗装を守る:ラッカーとポリウレタン、それぞれの注意点

ギターの塗装は、木材を保護するだけでなく、サウンドやルックスにも大きな影響を与えます。ハイエンドギターに多いラッカー塗装と、一般的なポリ塗装では、取り扱い上の注意点が異なります。

デリケートなラッカー塗装の取り扱い

ニトロセルロースラッカー塗装は、非常に薄い塗膜で木の鳴りを最大限に引き出す一方、非常にデリケートです。

- 化学変化に弱い: 前述の通り、ビニールやゴム製品に長時間触れていると化学反応で溶けてしまいます。 ギタースタンドだけでなく、ストラップやケーブル、化学繊維のクロスなども放置しないように注意が必要です。

- 温度変化に敏感: 急激な温度変化に弱く、冬場に冷えたギターを暖かい部屋に持ち込むと、塗装面に細かいひび割れ(ウェザーチェック)が入ることがあります。 屋外から室内に持ち込んだ際は、すぐにケースを開けず、しばらく時間をおいてギターを室温に慣らしてから開けるようにしましょう。

- クリーナー選び: ポリッシュ(研磨剤)を使用する場合は、必ず「ラッカー塗装対応」のものを選んでください。

経年変化で色味が変わったり、ウェザーチェックが入ったりすることもラッカー塗装の「味」とされますが、意図しないダメージは避けたいものです。

比較的丈夫なポリ塗装でも油断は禁物

ポリウレタンやポリエステルによる塗装は、塗膜が厚く硬いため、傷や化学変化に強く、比較的取り扱いは容易です。 しかし、万能ではありません。

- 白濁: 湿度が高い環境で長期間保管すると、塗膜に水分が入り込み、白っぽく濁ってしまうことがあります。

- 黄ばみ: 特に白色系のギターでは、紫外線や照明の影響で経年により黄ばみが発生することがあります。

- 衝撃による割れ: 塗膜が硬いため、強い衝撃が加わると塗装がパリッと割れたり、剥がれたりすることがあります。

ポリ塗装であっても、基本的な温湿度管理や直射日光を避けるといった配慮は同様に重要です。

寿命を延ばす日々のメンテナンス習慣

高価なリペアが必要になる前に、日々の簡単なメンテナンスを習慣づけることが、ギターの寿命を延ばす最も効果的な方法です。

演奏後に必ず行うべきクリーニング

演奏後のギターには、手汗や皮脂、汚れが付着しています。 これを放置すると、弦や金属パーツのサビ、塗装のくすみ、指板の劣化の原因となります。

- 弦: 乾いたクロスで1本ずつ丁寧に拭きます。 これだけで弦の寿命が大きく変わります。

- ボディ・ネック: 柔らかいマイクロファイバークロスなどで優しく乾拭きします。

- 金属パーツ: ブリッジやペグなどの金属パーツも忘れずに拭き、サビを防ぎましょう。

この数分の作業を毎回行うことが、愛機を美しく保つ秘訣です。

定期メンテナンスのすゝめ:プロに任せるべきこと

日々のセルフケアに加えて、年に1〜2回はプロのリペアマンによる健康診断を受けることをお勧めします。自分では気づきにくいネックの微調整、ナットやサドルの状態、フレットの減り、電気系統のチェックなど、専門家だからこそ発見できる問題があります。

定期的なプロのメンテナンスは、トラブルを未然に防ぎ、常に最高のプレイコンディションを維持するために非常に有効です。

パーツのサビやくすみを防ぐには

金属パーツのサビやくすみは、見た目を損なうだけでなく、機能的な問題を引き起こすこともあります。演奏後にしっかり汗や湿気を拭き取ることが基本ですが、ケース内に湿度調整剤を入れておくこともサビ防止に効果的です。

ボリュームやトーンのポットに「ガリ」と呼ばれるノイズが出る場合は、内部の汚れやサビが原因のことが多いです。このような場合は、接点復活剤で改善することもありますが、悪化させることもあるため、専門家への相談が賢明です。

まとめ:愛機と末永く付き合うために

ハイエンドギターの保管は、決して難しいことばかりではありません。「温度・湿度・光」という3つの基本を守り、日々の少しの気遣いを加えるだけで、そのコンディションは劇的に向上します。

- 最適な環境(温度20-25℃、湿度45-55%)を意識する。

- 直射日光と急激な環境変化を避ける。

- 基本はハードケースで保管し、スタンド利用時は塗装に注意する。

- 長期保管時は弦を少しだけ緩める。

- 演奏後は必ずクリーニングを行う。

これらの習慣が、あなたの愛機を最高の状態で保ち、その価値を守り、何十年にもわたって素晴らしいサウンドを奏で続けてくれるための鍵となります。大切なパートナーであるギターに愛情を注ぎ、末永く付き合っていきましょう。